Capítulo 1

Una soleada mañana de junio, una joven llamada Adela subía por el tortuoso camino del monte de la bonita población de Meyenfield.

El sendero era empinado y abrupto, pero el aire estaba impregnado del aroma de las flores silvestres que crecían en los frondosos pastos en lo alto de las montañas.

En una mano sostenía una chaqueta y un hatillo de ropa, y la otra la daba a una niña que aparentaba no tener más de cinco años. La niña tenía la cara colorada y sentía mucho calor. Iba demasiado abrigada para un día tan caluroso, pues llevaba dos vestidos, medias de lana, unas pesadas botas y una bufanda roja y gruesa de lana.

Siguieron adelante hasta que, a mitad de camino, llegaron al pueblecito de Dorfli. La joven se detuvo, y la niña se soltó de su mano y se sentó en el suelo.

—¿Estás cansada, Heidi? —pregunte Adela.

—No, pero tengo mucho calor.

—No falta mucho para llegar a de abuelo Anselmo. Si caminas dando pasos largos, pronto estaremos allí.

En aquel momento, Berta, una joven mujer de aspecto agradable, salió corriendo de su casa.

—¡Pero Adela! —exclamó— ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde llevas a esa niña? ¿Es ésa la sobrinita que has tenido a tu cargo desde que murió su madre?

—Sí, y la llevo a casa de tío Anselmo. Yo no puedo ocuparme más de ella, pues tengo trabajo en la ciudad.

—¿Vas a dejarla con él? ¡Debes de estar loca! ¿Cómo se te ha podido ocurrir semejante cosa? ¡Si está chiflado! ¿Qué sabrá él de cuidar a una niña? Vive solo en las montañas con sus dos cabras y apenas ve nunca a nadie ni habla con nadie. Las pocas veces que baja al pueblo siempre lleva un grueso bastón para asustar a la gente. ¡Si ni siquiera acude a la iglesia!

—¿Y qué puedo hacer yo? Al fin y al cabo, es su abuelo. ¡Pues que se ocupe ahora de la niña! ¡Yo ya he cumplido con mi deber!

Mientras las dos jóvenes mujeres subían por el camino de la montaña, charlando, Heidi se alejó saltando y se adentró en una verde pradera. Cuando vivía con su tía, en la población, nunca podía salir a jugar fuera de casa. Ahora corría, brincaba y jugaba entre las flores que relucían al sol.

Mas cuando se disponía a regresar junto a su tía, vio a un chico descalzo y con unos pantalones muy holgados que conducía un rebaño de cabras. Resoplando por el calor, Heidi corrió hacia él.

El chico se detuvo un momento para que las cabras mordisquearan la hierba. Cuando Heidi los alcanzó, se sentó y se puso a escuchar las campanitas de latón que sonaban en la cálida brisa.

Ni corta ni perezosa, empezó a quitarse las botas, la bufanda, los vestidos y las medias.

—¿Cuántas cabras tienes a tu cuidado?—preguntó al chico—. ¿Cómo se llaman? ¿A dónde las llevas? ¿De quiér son?

El chico sonrió. Heidi le hacía tantas preguntas seguidas, que no le daba tiempo de responder. Entonces la niña oyó a su tía Adela que gritaba:

—¡Heidi! ¿Qué estás haciendo?

—¿Dónde está tu ropa?

—Aquí —dijo Heidi, señalando el montón de ropa sobre la hierba—. Me la he quitado porque tenía mucho calor. Además, ¡las cabras no van vestidas!

—Ven aquí en seguida, niña tonta —dijo Adela, agarrando a Heidi de la mano—. Y tú, Pedro, trae ese montón de ropa. Puesto que vas a casa del abuelo, llévala tú.

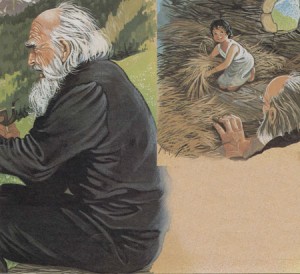

Era una larga caminata hasta llegar … al prado que había en lo alto de la montaña. De pronto, divisaron la casa de abuelo Anselmo, y al anciano sentado a la puerta, fumando tranquilamente su pipa.

Adelantándose a los demás, Heidi corrió junto a su abuelo.

—Hola, abuelo —dijo, tendiéndole la mano.

—¿A qué viene todo esto? —inquirió el anciano. Luego estrechó bruscamente la mano de Heidi y la miró por debajo de sus pobladas cejas. La niña, que nunca había visto a nadie parecido al abuelo, se quedó absorta mirando fijamente su arrugado rostro cubierto por una enmarañada barba canosa.

—Hola, tío —dijo Adela—. He traído a la pequeña Heidi para que se quede a vivir contigo. Yo no puedo ocuparme más de ella. Ahora te toca a ti.

Los ojos de tío Anselmo lanzaban chispas.

—¿Que me toca a mí, dices? ¿Y qué sé yo de cuidar a una niña? Y tú, Pedro ¿qué estás mirando? ¡Largo de aquí, y llévate las cabras!

Aunque el viejo le intimidaba, estaba resuelta a dejar a Heidi con él.

—Espero que cuides bien de ella —dijo—. Y si tú no puedes hacerlo, tendrás que buscar a alguien que lo haga.

Tío Anselmo estaba furioso.

—¡Márchate! ¡Fuera de aquí!

No soporto a las personas como tú.

No quiero volver a verte más por aquí.

Adela no se lo hizo repetir. Se despidió apresuradamente de Heidi y se alejó a toda prisa.

Cuando Adela hubo desaparecido de la vista, abuelo Anselmo volvió a sentarse y siguió fumando su pipa.

—Y bien —dijo—. ¿Qué quieres?

—Me gustaría ver la casa por dentro, abuelo.

—Pues andando, y tráete la ropa.

Pero ya no voy a necesitarla, las cabras están todo el día correteando por las montañas y no van vestidas.

—Bueno, no te la pongas si no quieres. Pero traela, de todos modos y la meteremos en un armario.

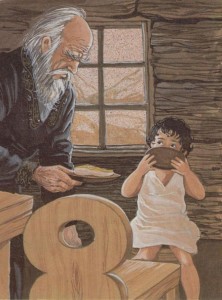

Heidi obedeció y entró en la casa detrás del anciano. No había más que una habitación amplia y desnuda, con una sola silla, una mesa, un hogar y un gran armario de madera.

—¿Dónde dormiré yo, abuelo? —Donde quieras. No me importa. Heidi estaba entusiasmada y se puso a buscar un sitio donde dormir. En un rincón vio una escalera apoyada contra la pared. Subió por ella y descubrió un henil.

En la pared había un agujero redondo, y a través del mismo Heidi podía divisar el valle. Veía el río, los árboles y, si levantaba la vista, una montaña coronada de nieve que se alzaba majestuosa. —Creo que dormiré aquí arriba, abuelo —dijo— ¡Esto es estupendo! —Muy bien, pero vas a necesitar una sábana. Veré qué encuentro.

Cuando el anciano subió la escalera, vio que Heidi había formado un pequeño colchón con el heno.

—Eso está bien —dijo a la niña—. Pero necesitarás un poco más de heno para no sentir el suelo duro.

—Creo que has olvidado una cosa —dijo Heidi.

—¿Ah, sí? ¿Qué?

—Pues que necesitaré un cobertor, porque cuando me acuesto necesito cubrirme con algo, ¿no?

—Es verdad —dijo el anciano cariñosamente— ¿Te sirve esto?

Y extendió sobre la camita un pedazo grande de lino.

—Es muy bonito, abuelo. ¡Ojalá fuera ya de noche para poder acostarme!

—Pero antes tienes que comer algo. Debes estar hambrienta.

El viejo Anselmo bajó la escalera detrás de Heidi. Mientras él preparaba la cena para ambos, Heidi colocó dos cubiertos y dos cuencos de madera sobre la mesa.

—Me alegra ver que quieres ayudarme —murmuró el anciano—. Pero no sé dónde vas a sentarte. Esa banqueta es muy baja y no alcanzarás a la mesa.

Total que puso su silla frente a Heidi para que la utilizara a guisa de mesa. Luego le sirvió leche y le dio una rebanada de pan con queso.

Cenaron maravillosamente.

Después de cenar, abuelo Anselmo confeccionó una silla especial para Heidi. Más tarde, cuando empezó a oscurecer y el viento silbaba fuerte por entre los viejos abetos, Heidi oyó un silbido y el murmullo ae unas campanitas. Era Pedro que volvía con las dos cabras de Anselmo.

—¿Son nuestras esas dos cabras, abuelo?

—preguntó Heidi—. ¿Son nuestras de verdad? ¿Cómo se llaman’ ¿Vivirán siempre con nosotros?

—No tantas preguntas a la vez, Heidi —dijo el anciano—. La blanca se llama Flor, y la marrón, Mariposa. Ahora ve a buscar tu cuenco mientras Pedro ordeña la cabra.

Mientras el sol se ponía detrás de la elevada montaña y el viento silbaba cada vez más fuerte a través de los árboles, Heidi tomó asiento en el banco frente a la casita y se tomó la leche.

—Buenas noches, Flor; buenas noches, Mariposa —dijo la niña, antes de entrar a acostarse—. Buenas noches, abuelo; buenas noches, Pedro.

Durante la noche arreció el viento. Soplaba tan fuerte, que la casita crujía y chirriaba. En el cobertizo de las cabras, Flor y Mariposa, muy juntas, balaban.

Dos grandes ramas de abeto cayeron estrepitosamente sobre la casita.

Anselmo se levantó de la cama, creyendo que tal vez la niña estaría asustada. Pero cuando subió al henil halló a Heidi profundamente dormida, con su sonriente carita apoyada en las manos. Se quedó observándola hasta que unas nubes cubrieron la luna y oscurecieron la habitación.

—Buenas noches, pequeña Heidi —murmuró, inclinándose para besarla— ¡Que descanses!