Erase una vez un príncipe de la India que se sentía terriblemente solo. En búsqueda de una esposa había viajado desde el extremo norte hasta el extremo sur del país. Pero aunque había conocido a muchas mujeres ricas y bellas, que hubieran accedido más que gustosas a casarse con él, siempre regresaba solo a su palacio.

Sus cortesanos no se lo explicaban.

—Pero, alteza —decían—, os han presentado a las mujeres más ricas y bellas de la India. ¿Cómo es que todavía no os habéis decidido?

—La respuesta es bien sencilla -contestaba el príncipe con tristeza—. No he conocido todavía a una mujer de quien pueda enamorarme.

Cada mañana el príncipe se sentaba junto a una ventana que daba a la plaza del mercado. De vez en cuando se sonreía al ver los saltos de unos acróbatas o malabaristas, pero por lo general se sentía abatido, escuchando a comerciantes y compradores regateando.

De pronto, un buen día, oyó una voz que sonaba dulce y claramente por encima de todas las demás:

-¡Mangos, mangos frescos! ¿Quién compra mis hermosos y maduros mangos?

El príncipe, preso de una gran atracción, se asomó a la ventana y vio a una muchacha que portaba una cesta de mangos sobre la cabeza. Parecía muy pobre y vestía ropas harapientas, pero una sonrisa iluminó el rostro del príncipe mientras observaba sus andares airosos a través de la muchedumbre.

—¡Qué bella es! —suspiró— Aunque anda con la cabeza erguida, su mirada es humilde. Quiero conocerla cuanto antes.

Ordenó a un cortesano que fuera a buscarla y la trajera a palacio.

—¿Cómo te llamas? —preguntó el príncipe afanosamente.

La muchacha se sentía tan cohibida ante el príncipe, que no se atrevía a mirarle y se quedó con la vista clavada en el suelo.

—Rashida —respondió con un murmullo.

—Por favor, deja que vea tus ojos, Rashida. Han hecho que me enamorara de ti nada más verte. Tus ojos me decían que tu belleza no te ha hecho orgullosa. Eres la mujer que yo andaba buscando. Me sentiré muy desgraciado si no accedes a casarte conmigo.

—Accederé encantada —contestó Rashida, y el príncipe mandó que se efectuaran inmediatamente los preparativos para una boda fastuosa.

—Pero, alteza —dijeron los cortesanos—, no es posible que queráis casaros con una vulgar vendedora de mangos.

El príncipe se negaba a prestarles atención, y a los pocos días se convirtió en un hombre casado.

Al principio la pareja era muy dichosa. Mas luego, a medida que pasaron los meses, Rashida empezó a cambiar. Cuando el príncipe le decía lo bella que era y lo mucho que la amaba, ella se encogía de hombros y respondía irritada: —Ya lo sé, ya lo sé. Me repites lo mismo desde que nos casamos.

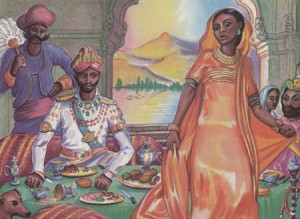

En efecto, jamás, jamás sonreía. Pasaron los años y Rashida se convirtió en una mujer a quien el príncipe apenas reconocía. Seguía siendo hermosa, pero se había vuelto orgullosa y altanera. Pretendía que cada día la colmaran de alabanzas y que sus órdenes fueran cumplidas de inmediato. Se mostraba fría y antipática con todo el mundo, incluyendo su marido. Ansioso por verla sonreír de nuevo, el príncipe decidió celebrar su tercer aniversario de boda ofreciendo un gran banquete.

En el momento de los postres, tomó un mango de una bandeja de fruta y se lo ofreció a Rashida. Ella lo miró completamente atónita.

—No esperarás que me coma eso, ¿verdad?

El príncipe la miró furioso.

—¡Rashida! Has olvidado que una vez te sentiste satisfecha de vender mangos en el mercado. Quizá sería conveniente que volvieras a vender mangos y recobraras el candor humilde de tus ojos.

—Si ya no me amas, no permaneceré en tu palacio ni un instante más —contestó Rashida orgullosamente—. No volverás a verme nunca más.

Y sin añadir otra palabra, salió de la habitación.

En las semanas que siguieron el príncipe se esforzó por mantenerse ocupado y no pensar en Rashida. Mas era inútil. No podía olvidar el momento en que la había visto por primera vez y se había enamorado de ella.

Un día paseaba a caballo por el mercado de una ciudad alejada de su palacio, cuando oyó una voz melodiosa:

—¡Mangos, mangos frescos! ¿Quién compra mis hermosos y maduros mangos?

Al instante reconoció aquella dulce voz, y se volvió para ver a Rashida caminando por entre la gente con una cesta de mangos sobre la cabeza. Aunque parecía muy pobre y desgraciada, estaba tan bella como de costumbre. El príncipe saltó de su caballo y corrió tras ella.

—¡Rashida! —la llamó— Cómo lamento el día en que marchaste de mi palacio. ¿Regresarás conmigo?

Rashida bajó los ojos, avergonzada.

—¿Podrás perdonarme por ser tan orgullosa? —preguntó.

—Ya te he perdonado —contestó el príncipe suavemente.

—Entonces iré gustosa contigo.

Sonriendo, Rashida tomó la mano del príncipe y la besó. Ya nunca más volvió a perder la sonrisa y la sencillez. Y los dos príncipes vivieron felices el resto de sus días.