Guillermo Tell era muy apreciado entre los habitantes de la población suiza de Altdorf, su ciudad natal. Era el mejor navegante en todo el lago de Lucerna, y el mejor arquero. Y odiaba al cruel duque Gessler, que había sido enviado por una potencia extranjera para gobernar y someter a aquella región.

El valor y la destreza de Tell habían hecho de él un héroe a los ojos de sus paisanos. Por ese motivo, Gessler le odiaba y temía. De modo que Guillermo Tell, a fin de evitarse problemas, se fue a vivir a las montañas con su hijo, a quien quería más que a nadie en el mundo.

En ocasiones, sin embargo, tenía que bajar a Altdorf en busca de provisiones. Un día, durante una de esas visitas, se quedó estupefacto al ver que todas las personas que cruzaban la plaza se inclinaban ante un palo alto coronado por un sombrero.

—¿Qué pasa aquí? —preguntó.

—El duque nos ha ordenado que hagamos una reverencia cada vez que pasemos frente a ese palo.

—¡Qué majadería! ¡Me niego a inclinarme ante un sombrero!— Y cruzó la plaza seguido de su hijo.

—¡Deténte! —dijeron unos soldados, al tiempo que se abalanzaban sobre él.

Una vez reducido, condujeron a Tell y a su hijo a la corte del duque. Gessler se frotó las manos de satisfacción y dijo:

—Guillermo Tell, por el delito de desacato a mi sombrero, podría arrojarte a las mazmorras del castillo de Kussnacht para el resto de tus días.

Guillermo mantuvo erguida la cabeza y miró al duque con calma y serenidad.

Gessler se puso furioso. ¿Es que no había forma de desmoralizar a aquel hombre?

“Sí”, pensó sonriendo cínicamente, “tal vez sí exista un medio”.

—He oído decir que eres el mejor arquero del país —dijo, arrellanándose en su butaca.

-¡Qh, sí, es cierto! —exclamó el hijo de Tell.

—En tal caso sería una lástima que te pudrieras en la cárcel. Voy a hacerte la siguiente proposición: Si eres capaz de clavar tu flecha en una manzana a una distancia de cien pasos, te dejaré libre.

Guillermo no imaginaba por qué Gessler le brindaba la oportunidad de seguir libre. El tiro era ciertamente difícil, pero estaba seguro de conseguir partir la manzana y accedió. Con que se encaminaron a un campo donde crecía un joven roble. El duque, riendo, dijo: —Ahora, amarrad al chico al árbol y colocad sobre su cabeza una manzana. ¡Seguro que nuestro amigo se esmerará en no errar el tiro! Gessler sonrió satisfecho al ver palidecer a Tell. Había descubierto su punto débil: adoraba a su hijo. ¿Qué haría Tell? ¿Suplicaría ser encarcelado antes que poner en peligro la vida de su hijo? Guillermo notó que le temblaban las manos. Y si le temblaban al apuntar la flecha, ¿cómo podía arriesgar la vida de su hijo a cambio de conservar él la libertad?

Entonces se oyó una voz que dijo:

—Tú puedes hacerlo, padre. Sé que puedes. No temas, no moveré un músculo hasta que hayas hecho diana en la manzana de mi cabeza.

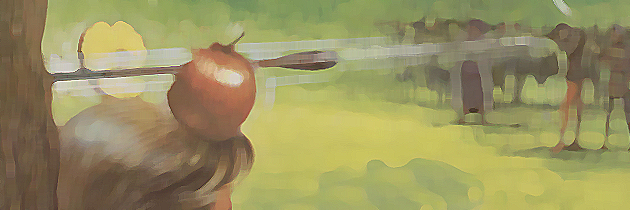

Los soldados amarraron al chico al árbol y colocaron una pequeña manzana roja sobre su cabeza. Guillermo montó una flecha en su ballesta.

El niño permaneció inmóvil y vió cómo apuntaba el arco a su frente. Vio la punta metálica de la flecha reluciendo al sol. Contuvo la respiración. Sonó un ruido vibrante y la manzana cayó a sus pies en dos mitades. ¡Su padre había ganado la libertad!

Gessler trató de disimular su ira. Entonces cayó una segunda flecha del forro de la chaqueta de Guillermo.

—¿Por qué cogiste dos flechas?

—De haber matado a mi hijo con la primera -respondió Guillermo sin alterarse—, habría clavado la segunda en tu despiadado corazón, Gessler.

El duque, enfurecido, exclamó:

—¡Morirás por tu traición! ¡Llevadle al castillo de Kussnacht al otro lado del lago y dejad que las bestias de la bodega lo devoren vivo!

Los soldados ataron a Guillermo y lo condujeron hasta el transbordador, rumbo a la siniestra fortaleza.

-¡Vete a casa, hijo! —gritó Tell—. ¡Vete a casa y espérame!

Cuando la embarcación alcanzo la parte más profunda del lago, se levantó un fuerte viento. El lago era una masa de olas gigantescas. La embarcación cabeceaba y se balanceaba. Los soldados estaban aterrados.

-¡Sólo Guillermo Tell es capaz de dominar un barco con este temporal! —exclamó el capitán, mientras los demás gritaban: “¡Que nos salve Tell! ¡Que se haga cargo del barco!”

Guillermo fue desatado y empuñó la caña del timón, haciendo girar la proa del barco en aquel torbellino de lluvia y espuma. Apenas si conseguía las rocas de la orilla que rasgaban el agua como afilados dientes.

Giró el timón y una ola gigantesca levantó el barco y lo dejó caer sobre las rocas. ¡La quilla se partió en dos!

Guillermo tomó la ballesta de un soldado, saltó sobre la proa, se agarró a las ramas de un árbol y alcanzó tierra firme. Los soldados extranjeros fueron engullidos por el lago.

En la orilla opuesta se hallaba Gessler, observando horrorizado el trágico fin de sus mejores soldados. Hincando una rodilla en tierra, Guillermo apuntó la ballesta y disparó… clavando la flecha en el corazón de Gessler.

Luego, a través de la niebla, trepó por la ladera de la montaña hacia su casa, donde le esperaba su hijo.

Al cabo de unos años, Suiza se libró del yugo extranjero y sus gentes recobraron la paz. Y todavía hoy se recuerda la gran hazaña del legendario Guillermo Tell.